“隐形加班”实锤了,HR怎么办?

“人在地铁上,需求手机来”

“以前坐飞机看人在飞机上做PPT好高端,经历后才明白汇报赶DDL有多苦”

手机+5G,生活越来越便利的同时,工作的边界也逐渐蔓延......

2022年北京市第三中级人民法院的一起劳动争议案件中,二审法官注意到其中的“隐形加班”话题,将原本不支持员工加班费诉求的案件,改判为企业需支付员工加班费3万元。

在裁判文书里,这个案例是第一次明确使用“隐形加班”这个词汇,并对“隐形加班”做出解释。判决结果公布后,这起案件多次上了热搜,被称为中国“隐形加班”第一案,并入选全国法院的参考案例库,及“新时代推动法治进程2023年度十大案件”。

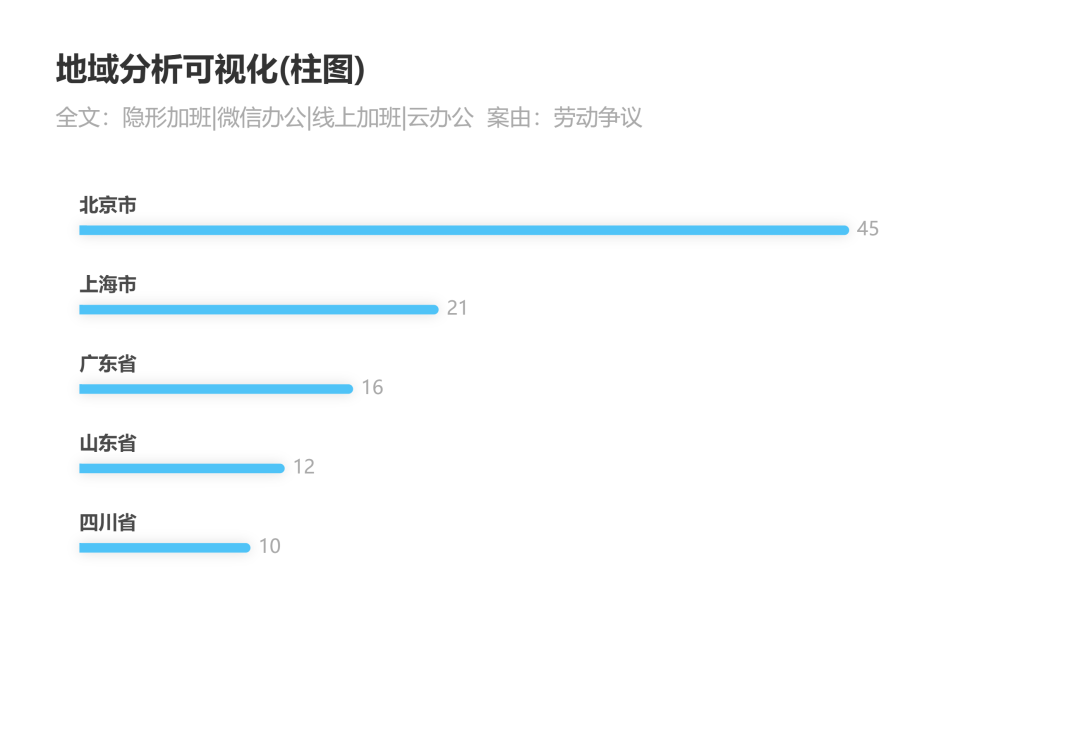

赉擘斯通过数据检索有关的劳动争议案件,2014年至今,伴随互联网的兴起,带有“隐形加班”、“微信办公”、“线上加班”、“云办公”等字眼的劳动争议案件也逐渐增多,达到169余件。

这其中,有近40%的案件集中在北京和上海,并且近几年相关案件数量呈上升趋势。

*可视化数据来自某商业司法数据系统的关键词统计

加班的新趋势,必须要让我们再一次把这个老生常谈的话题摆到台面。

本篇,我们就从劳动关系的专业视角,来看看其中的故事和风险。

到底什么是“隐性加班”?

我们从案件的判决书看起。

在北京市第三人民法院审理的案例中,法院认为:

对于此类劳动者隐形加班问题,不能仅因劳动者未在用人单位工作场所进行工作来否定加班,而应虚化工作场所概念,综合考虑劳动者是否提供了实质工作内容认定加班情况。

对于利用微信等社交媒体开展工作的情形,如果劳动者在非工作时间使用社交媒体开展工作已经超出了一般简单沟通的范畴,劳动者付出了实质性劳动内容或者使用社交媒体工作具有周期性和固定性特点,明显占用了劳动者休息时间的,应当认定为加班。

本案中,虽然XXXX公司称值班内容就是负责休息日客户群中客户偶尔提出问题的回复,并非加班,但根据聊天记录内容及李XX的工作职责可知,李XX在部分工作日下班时间、休息日等利用社交媒体工作已经超出了简单沟通的范畴,且《假期社群官方账号值班表》能够证明XXXX公司在休息日安排李XX利用从事社交媒体工作的事实,该工作内容具有周期性和固定性的特点,有别于临时性、偶发性的一般沟通,体现了用人单位管理用工的特点,应当认定构成加班,XXXX公司应支付加班费。一审法院对此认定有误,本院予以纠正。

在上海市第二中级人民法院发布的另一起“隐形加班”典型案例中,经办的仲裁委认为:

李某为标准工时制员工,根据某科技公司的要求利用在家休息时间完成一定的工作内容。从形式上看,符合“用人单位安排加班”的相关规定;从时间上看,符合“法定标准工作时间以外工作”的相关规定。因此,某科技公司应当支付李某休息日(在不能安排补休的情况下)、法定节假日加班工资。

在2024年两会期间,21世纪经济报道专访最高法民一庭庭长陈宜芳时,陈宜芳庭长对“隐形加班”问题做出了正面回应,“隐形加班”的定义和认定标准已得到明确:

陈宜芳:部分用人单位借助“云办公”随时安排劳动者工作,如在非工作时间召开线上工作会议或者要求劳动者在此期间完成工作任务等,都属于“隐形加班”的范畴。此类案件具有劳动者举证难、维权难等特点。

具体而言,为解决劳动者维权难题,人民法院能动地突破了传统认定加班案件中对于工作场所固定化、工作时间可量化等要求,明确以“付出实质性劳动”和“明显占用时间”规则作为“隐形加班”的认定标准,确保劳动者不因弹性工时和远程劳动的工作模式而被区别对待。如果劳动者在非工作时间使用社交软件开展工作超出了一般简单工作沟通的范畴,意味着劳动者占用自己的休息时间额外向用人单位提供了实质性劳动,此种情形下应当认定为加班。

总结一下。

“隐形加班”指的是:部分用人单位借助“云办公”随时安排劳动者工作,如在非工作时间召开线上工作会议或者要求劳动者在此期间完成工作任务等的情况。

这其中关键的认定要素是“实质性”:

1)明显占用休息时间

2)付出实质性劳动,或者使用社交媒体工作具有周期性和固定性特点

3)突破以固定的工作场所、可量化的工作时间为主要衡量标准的要求

确实是“隐形加班”了,企业要支付多少成本?

基于提供劳动的实质性审查后,如法院认定企业存在“隐性加班”的情况,将综合考虑员工加班的频率、时长、内容和薪资标准,“酌定”判决企业支付加班工资——

北京三中院案例:综合考虑、酌定支付

就加班时长及加班费数额一节,本院注意到由于利用社交媒体的加班不同于传统的在工作岗位上的加班,加班时长等往往难以客观量化,用人单位亦无法客观上予以掌握。且本案中的加班主要体现为微信群中的客户维护,主要以解答问题为主,劳动者在加班同时亦可从事其他生活活动,以全部时长作为加班时长亦有失公平。因此,对于XXXX公司应支付的加班费数额,本院根据在案证据情况予以酌定,综合考虑李晓艳加班的频率、时长、内容及其薪资标准,本院酌定XXXX公司支付李XX加班费3万元。

*作者注:案例中员工的基本工资为30000元/月

上海二中院发布的隐形加班案例,员工的基本工资为8000元/月,加班费的认定亦是基于员工月基本工资及加班的工作量,做出的“酌情认定”

关于加班时间认定,仲裁委依据查明的加班事实,结合双方认可的休息日、法定休假日工作量,酌情认定李某每个休息日和法定节假日加班时间为1小时。故仲裁委裁决某科技公司以8000元为计算基数,酌情按休息日和法定节假日每天1小时支付李某加班工资差额3500元。

最高法民一庭庭长陈宜芳在专访中亦表示,对于此类情形的加班,应综合考虑劳动者的加班频率、时长、工资标准、工作内容等因素

人民法院在确定“线上加班”加班费的数额时,以劳动者提供的劳动占用其休息时间为认定标准,综合考虑劳动者的加班频率、时长、工资标准、工作内容等因素认定加班费数额。

综上可以看到,法院基本上会基于员工的月基本工资作为基数去进行计算加班费数额。

而因加班时长难以客观量化,“酌定”到底会“酌”多少,这其中最为重要的,是依据双方提交的证据来查明加班事实和时长。

针对“隐形加班”,企业如何改善管理?——不能工作靠规范,不想工作靠管理

跳出认定和计算的细节,上海市二中院给到的裁判要旨中,很重要的一条是:

从实践情况看,如“碎片式”加班偶尔为之,用人单位可以通过与劳动者协商的方式予以解决;如“碎片式”加班成为常态,用人单位需要积极采取措施充分保障劳动者的合法权益。

一句话简明扼要的概括了劳动关系的本质。

规章制度约定事先申请审批程序是底线

在加班这个问题上,将企业对加班的规定、要求写进制度里,并约定事先申请审批程序,是底线。

1)完善公司制度中的加班条款

翻阅众多判例我们可以得知,企业通过民主程序制定的规章制度,在不违反行政法规及政策规定的前提下,在向劳动者公示后,可以作为仲裁和法院审理劳动争议案件的依据。

因此,在规章制度中明确约定加班管理的相关条款,既是用企业在管理上的必要动作,也是能够有效避免法律风险的保障。

2)严格执行加班制度

企业建立起完善的工时制度、管理制度及审批流程,就应当在执行过程中做到严谨和规范、避免管理的无序性和随意性。

企业的制度中既然约定有明确的加班及审批条款,但在实际管理中却不能严格执行,那么一旦员工有证据证明是企业未能严格执行制度时,仲裁及法院通常会根据员工的主张对加班加以认定。此时,企业就需要支付加班工资,甚至有相应的违法成本。

《北京市高级人民法院、北京市劳动人事争议仲裁委员会关于审理劳动争议案件解答(一)》

56.劳动者主张存在加班事实如何认定?

经双方确认的考勤记录可以作为认定是否存在加班事实的依据。劳动者未能提供加班事实的依据,仅凭电子打卡记录要求认定存在加班事实的,一般不予支持。

......

3)明确加班工资的标准

保留已支付的证明

在不违反法律法规的前提下,企业应该与员工约定明确计算加班工资的基数,例如以基本工资计算、不包含奖金、津贴等。

同时企业在支付工资时,务必通过工资单、工资条或其他书面形式告知员工明确的工资构成,例如包括基本工资、奖金、加班工资、津贴等等。避免模糊不清或无法核对的工资款项,导致与员工引发争议。

大部分的加班员工有权拒绝

往往企业管理者认为自己有让员工强制加班的权利;但员工对此,一不了解法律如何规定,二不敢违背上级的要求,态度比较含糊。

从法律的角度来看,涉及到加班的主要法律规定是《关于<国务院关于职工工作时间的规定>的实施办法》(劳部发〔1995〕143号),和《劳动法》的第四章:工作时间和休息休假。

国务院实施办法规定了企业在什么情况下可以安排加班,《劳动法》则规定了企业在什么情况下可以强制加班。除此之外,《劳动法》第四十一条规定:

用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。

从法律上,我们可以非常清楚地看到,除法律规定的特殊情况外,企业安排加班,必须要与员工协商一致,那么员工当然拥有拒绝的权利。企业有生产经营的需要、付加班费或安排倒休,是加班的必要条件,而非充分条件。

企业与员工的协商,要有依有据有记录

因加班的原因对簿公堂,想必对于公司和员工来说,都不是自己想要的结果。在此过程中进行有效的沟通,或许是一个更好的双赢局面。

对此在这里与大家分享一些协商的原则与方法。

1)沟通不要回避

对方切身利益相关的话题

有些企业在与员工续签合同、升职加薪等与个人关键利益相关的问题上态度暧昧,总是只谈工作任务、缓谈利益分配,谈公司发展、不谈员工成长。在企业眼里也许自有时间表,但完全不站在员工角度看问题,没有同理心的结果便是:即使是好事也会办砸。

2)沟通要有法有据,合情合理

企业在提出自己的要求时,合法的可以依据法律,法律没有规定的,一来可以参照规章制度,二来可以分享管理目标和逻辑。哪怕突破法律,比如超时加班也可以和员工友好协商。

如果对于法律规定不清楚,可以请专业人士参与辅助,或指导沟通。最忌讳的就是,明明违法或不合情理,还要歪理硬说,不是试图道德绑架,就是完全站在自己利益出发强迫他人。

具体到加班这个话题,我们更重要的是case by case地搞清楚实际情况。领导是不是安排了工作,这个工作量是不是真的超出了正常的范围,员工到底加了多少又用了多久......和法院查明事实一样,企业管理者在面对加班争议时,首先要做的,也应当是基于调查的事实去沟通。

信息社会,知识很容易获得。一个法律问题抛出来,或瞠目结舌或恼羞成怒,更加达不成企业的目标。诚信且有依据地表达自己的需求和承诺,是达成合意的基础。

3)沟通还是要尽可能留下记录

微信聊天记录已经可以作为有效的证据进行“呈堂证供”。

把双方说的要点记录下来,用微信确认,企业在沟通成本上完全可控,不需要兴师动众起草盖章;同时,用几行文字清楚地表达协商内容,也可以有效规避双方在语言上的误解,避免将来双方对曾经达成的一致,仍有分歧。

法律不可能规定到方方面面,协商仍是最佳的解决渠道。

参考资料

1. 专访最高法民一庭庭长陈宜芳:明确“隐形加班”认定标准,保障劳动者“离线休息权”

3. 《北京市高级人民法院、北京市劳动人事争议仲裁委员会关于审理劳动争议案件解答(一)》

4. 上海市二中院 - 加强劳动争议纠纷诉源治理及裁审衔接十大典型案例

END

拓展阅读

赉擘斯劳动咨询事务所

赉擘斯LABOURS前身系1995年成立的北京市劳动局所属劳动咨询事务所,是中国首批专门从事劳动法律事务咨询的机构,目前已发展成为涵盖咨询公司、律师事务所、劳动争议预防和调解中心为一体的综合性劳动关系管理咨询机构。业务覆盖全国,在北京、上海、深圳、南京、沈阳分别设有团队。

赉擘斯LABOURS专注于企业战略劳动关系管理领域,从企业业务发展目标出发,帮助企业预防和处理危机员工关系,在协助企业达成战略目标的同时,提升员工满意度和雇主品牌形象。

赉擘斯LABOURS已为数千家全球在华企业提供:关停并转人员裁减、疑难个案调整、集体争议化解、不胜任员工管理、三维度规章制度提升与再造、劳动争议诉讼代理等多种定制化劳动关系管理咨询及落地解决方案。